※電話などでの各種病気に関するお問い合わせは、通常診療業務に支障をきたしますので、当院をご利用のペットオーナー以外はご遠慮ください。まずはご自身のかかりつけ獣医師にお問い合わせください。ご理解とご協力をお願いいたします!

跛行とは?

跛行(はこう)とは、犬や猫の場合、四肢に均等に負重できず、怪我や病気のある足をかばったり、引きずる状態をいい、通常は痛み(疼痛)があります。

跛行とは病気の名前ではなく症状の名前です。

跛行の原因

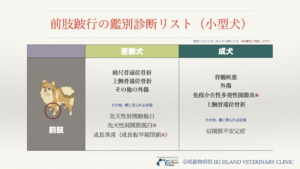

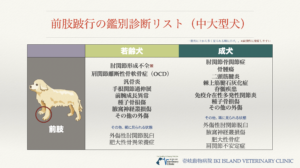

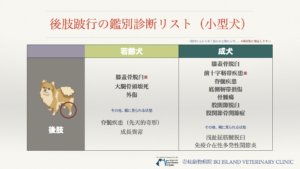

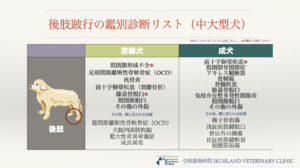

跛行の原因には、非常に多くのことが考えられます。骨や筋肉、関節、靱帯、腱、爪などの病気や怪我だけでなく、脳神経や腫瘍、栄養学的な問題、加齢などなど様々な原因により起こります。

跛行を示す主な病気として、骨折、脱臼、椎間板ヘルニア、肘関節形成不全、股関節形成不全、前十字靱帯断裂、膝蓋骨脱臼(パテラ)、汎骨炎、関節炎[犬・猫]、多発性関節炎、甲状腺機能低下症、大動脈血栓塞栓症、糖尿病[犬・猫]などがあります。

跛行の症状

跛行の一番の症状は疼痛(痛み)です。そして、その痛みは様々な症状としてあらわれます。痛い足をかばう、挙げる、引きずる、舐めるなどです。もちろん疼痛が重度の場合は触ると鳴いたり、咬み付いてきたりすることもあります。

跛行の多くは、犬では散歩などの歩き方の異常で気づかれますが、散歩の習慣があまりない猫では、わからないことがほとんどです。運動量が少なくった、今まで飛び上がっていたところが飛び上がれなくなった、2階に行かなくなったなどは跛行のサインを隠していることもあります。

また、跛行は「負重性跛行(ふじゅうせいはこう:足を地面につけて歩ける)」と「非負重性跛行(ひふじゅうせいはこう:足を地面につけて歩けない。常に足を挙げている)」に分けられます。家庭や散歩時にでどちらであったかを知らせてもらえると診断の助けになることがあります。

跛行の診断/検査

問診、視診、身体検査、歩様検査、触診、そしてレントゲン検査が行われます。さらに原因や必要に応じて超音波検査、CT、MRI検査を行うこともあります。もちろん全身的な原因が疑われる場合は、血液検査・血液化学検査、尿検査などその他の検査も必要になるでしょう。

跛行診断において触診は最も重要な検査の一つです。しかし、日頃から人に触られ慣れていないとか、病院に慣れていないと触診ができないとか、十分にさせてくれないということになります。そうなると診断のために鎮静や麻酔が必要になります。

動物医療では人間と違い「跛行」の診断が難しいことがあります。それは動物は人のように「どこが痛い」「どうすると痛い」「いつ痛い」とか「いつから痛い」などと言ってくれないからです。ですから、他の症状以上にペットオーナーの皆さんの日頃の観察やちょっとした気付きが診断の助けになることがあります。

特に肩関節周囲に問題がある場合、診断が非常に難しく、可能であれば早期に専門医の診察を受けることが勧められます。

▶跛行の治療・予防・看護法などは次のページへ